Los últimos pilares de la evolución se tambalean

por John Woodmorappe 10/06/2024 0 comentarios

Jerry Bergman es un famoso autor creacionista que ha publicado extensamente durante muchas décadas y ha enseñado en varias universidades. Él describe la investigación que se realizó en este libro:

“Este proyecto ha sido para mí un estudio de toda la vida del cual este libro es un resumen. Es la culminación de cuatro décadas de investigación sobre el tema de la evolución, 41 años de enseñanza de ciencias biológicas a nivel universitario y más de 1.700 publicaciones en 2.400 bibliotecas universitarias en 65 países y 13 idiomas” (p. xvii).

En términos específicos, este trabajo se centra en la taxonomía, la llamada evolución convergente, la complejidad irreducible, los pseudogenes y la resistencia a los antibióticos. Bergman entra en considerables detalles sobre todos ellos.

¿Qué es una especie y qué importa?

El autor Bergman analiza las numerosas subjetividades de la clasificación taxonómica. ¿Cuánta variación debe haber en un grupo antes de decidir si es una especie o más de una especie? Si el aislamiento reproductivo es el criterio para reconocer una especie, ¿este aislamiento reproductivo tiene que ser absoluto o basta con que sea habitual? Si se forman híbridos infértiles entre dos especies criadas en cautiverio, ¿aún reconocemos dos especies o debería haber solo una? Y eso se refiere a animales cautivos. ¿Cómo podemos determinar prácticamente el aislamiento reproductivo (o la falta del mismo) en la mayoría de los casos en la naturaleza? ¿Cómo podemos determinar si cualquier aislamiento reproductivo que determinemos es de naturaleza genética, o si es mecánico o debido a algún otro factor? Hasta aquí la vida macroscópica. ¿Cómo definimos especies en bacterias cuando las bacterias pueden intercambiar genes? Finalmente, ¿cómo reconocemos especies entre los fósiles?

La especiación, por sí sola, no es lo mismo que la evolución.

La especiación, por sí sola, no es lo mismo que la evolución. Bergman bromea:

“Aunque es necesario y útil, el concepto de especie tiene límites claros que no permiten su uso para documentar la macroevolución. Los cambios dentro de una especie que son lo suficientemente grandes como para evitar el mestizaje no proporcionan evidencia de macroevolución. Incluso los casos de especies de anillos tan publicitados son raros y problemáticos. El neodarwinismo requiere evidencias de cambios mucho mayores que la simple prevención del mestizaje entre dos formas de vida muy similares” (p. 23).

Homología y convergencia: los evolucionistas quieren tener las dos cosas

En el pensamiento evolutivo convencional, cuanto más similares son dos organismos entre sí, más reciente es su ancestro común. Sin embargo, dos organismos pueden ser similares entre sí aunque no estén estrechamente relacionados. De eso se trata la convergencia. Las estructuras son homólogas si se cree que surgieron de un ancestro común que tenía esa estructura. Por el contrario, los evolucionistas invocan la convergencia ad hoc siempre que hay similitudes inesperadas entre formas de vida que de otro modo se cree que están relacionadas lejanamente.

Los evolucionistas intentan explicar la convergencia en términos de formas de vida que evolucionan bajo procesos de selección similares derivados de estar situados en entornos similares, junto con el hecho presunto de que sólo hay un número finito de formas en que una estructura biológica puede evolucionar hacia la existencia. En teoría, esto podría explicar características convergentes que son superficialmente similares entre sí, como el ala de un pájaro y el ala de un insecto. Otra cosa muy distinta es invocar la convergencia para resultados muy similares.

Consideremos los placentarios y los marsupiales. Cada uno de ellos son linajes de mamíferos completamente separados que están muy distantes entre sí en el "árbol" evolutivo de los mamíferos. Sin embargo, el lobo placentario (Canis) y el lobo de Tasmania (Thylacinus) tienen extraordinarias similitudes entre sus respectivos cráneos. Bergman comenta:

“El cráneo de un lobo de Tasmania (tilacino), cuando se examina cuidadosamente y se compara uno al lado del otro, se puede ver que es claramente diferente del cráneo de un lobo norteamericano, aunque muchos de sus principales rasgos craneales y su forma general son casi idénticos” (p. 46).

Bergman añade:

“… el lobo americano y el lobo de Tasmania mencionados anteriormente son demasiado similares para haber evolucionado por separado de un antiguo ancestro común durante el Cretácico temprano, como postula la teoría de la evolución convergente…. Sus estructuras esqueléticas, especialmente sus cráneos y dientes, son tan similares que, a menos que se comparen una al lado de la otra y se etiqueten, sólo alguien que haya estudiado previamente la diferencia puede distinguirlas.

La estrecha similitud se utiliza como parte de una exposición de un museo en Australia para ilustrar el hecho de que hay menos diferencias entre el lobo de Tasmania y el Canis lupus que entre muchas razas de perros... Como parte de su examen final, los estudiantes de zoología de Oxford debían identificar 100 especímenes zoológicos. Un cráneo de "perro" que en realidad era el lobo de Tasmania Thylacinus, engañó con éxito a muchos estudiantes hasta que se dieron cuenta de la estratagema. Luego, los examinadores colocaron un cráneo de perro real en su examen de laboratorio, lo que nuevamente confundió a los estudiantes. Dawkins señaló que la principal “forma de notar la diferencia es por los dos agujeros prominentes en el hueso del paladar, que son característicos de los marsupiales en general” (págs. 49-50).

Llevemos esto más lejos. Bergman cita a Stephen Jay Gould, de Harvard, quien dijo que los orígenes humanos “son producto de una contingencia histórica masiva, y probablemente nunca volveríamos a surgir, incluso si la cinta de la vida pudiera reproducirse mil veces” (p. 52).

De modo que los evolucionistas están siendo internamente inconsistentes. Por un lado, dicen que es astronómicamente improbable que la evolución pueda repetirse. Entonces los evolucionistas dan la vuelta y, refiriéndose a las extraordinarias similitudes entre el cráneo del lobo marsupial y el cráneo del lobo placentario, dicen que, de hecho, la evolución se ha repetido estrechamente. Entonces ¿cuál es?

La cooptación y la exaptación no superan la complejidad irreductible

La cooptación y la exaptación se refieren a estructuras biológicas que supuestamente evolucionaron en respuesta a presiones selectivas para una función, y luego fueron cooptadas por procesos evolutivos para tener una función diferente. Por ejemplo, una teoría sobre los orígenes de las alas de las aves es que las alas evolucionaron para hacer que las aves parecieran más grandes y feroces, y posteriormente fueron “reclutadas” por procesos evolutivos posteriores para volar.

Escuchamos que la complejidad irreducible no es real porque cada uno de los componentes de un sistema complejo puede tener funciones alternativas. Esto confunde la cuestión, que no es la función de un componente en sí, sino cómo puede surgir paso a paso la función de todo el sistema. Por ejemplo, el resorte de la trampa para ratones, actuando solo, se puede utilizar en muchos dispositivos diferentes. Me parece bien. Sin embargo, la "elasticidad" del resorte no es la esencia de la ratonera; es la configuración única de todos los componentes de una ratonera, incluido el resorte, lo que le permite funcionar como una ratonera. Eso es lo que la evolución debe explicar.

Bergman aborda algunos de los desafíos que enfrenta una supuesta explicación evolutiva de los orígenes de estructuras complejas, resultantes de la cooptación de componentes que originalmente tenían funciones diferentes. Él comenta:

“… la disponibilidad de estas piezas tendría que estar sincronizada… las piezas deben estar correcta y apropiadamente posicionadas en el espacio 3-D para que puedan ensamblarse apropiadamente…. Incluso si todas las piezas están disponibles en el momento adecuado, la gran mayoría de las variaciones de ensamblaje no serán funcionales o serán disfuncionales” (págs. 145-146).

De modo que la complejidad irreductible permanece.

Las redundancias en los seres vivos no vician la complejidad irreducible

Algunos evolucionistas han vulgarizado la explicación del Diseño Inteligente calificándola de “premio mayor o nada”. Pero eso es exactamente lo que es, y los evolucionistas no han logrado mostrar cómo el surgimiento de una estructura biológica compleja puede ser otra cosa que “lotería o nada”.

Los evolucionistas han argumentado que los sistemas biológicos sólo parecen ser irreductiblemente complejos porque alguna vez poseyeron numerosas redundancias que permitieron a los componentes funcionar independientemente unos de otros. Desde entonces, estas redundancias han sido eliminadas mediante procesos evolutivos, dejando a los componentes restantes en un estado de dependencia mutua entre sí, de ahí la aparente complejidad irreductible.

Para empezar, la explicación es ad hoc. No hay evidencia de tales grandes redundancias únicas y, si van a menospreciar la explicación del Diseño Inteligente, la carga de la prueba recae sobre los evolucionistas para demostrar que alguna vez existieron. Obsérvese también que los despidos puntuales no deben confundirse con los supuestos grandes despidos que presumiblemente gobernaron el conjunto. En el ciclo de Krebs, por ejemplo, algunos de los compuestos pueden sintetizarse por vías alternativas. El hecho de que partes del ciclo de Krebs sean redundantes es muy diferente de decir que el ciclo de Krebs en su conjunto es, o alguna vez fue, redundante. El hecho de que existan “atajos” dentro del ciclo de Krebs es muy diferente de sugerir que todo el ciclo de Krebs puede evitarse mediante un atajo. Bergman bromea:

“Reducir el ciclo en un paso no niega el hecho de que todavía requiere las partes restantes del ciclo. No sería irreductiblemente complejo si un solo quark fuera responsable de los resultados bioquímicos que logra el ciclo de Krebs” (p. 123).

Una analogía con el automóvil puede ayudar. El ladrón de autos puede tomar un "atajo" alrededor del sistema de arranque con llave, cortocircuitando los cables que conducen al motor de arranque y alejando el auto. Esto significa que, desde el punto de vista mecánico, el sistema de arranque con llave es redundante. Sin embargo, esta redundancia individual no significa ciertamente que el automóvil en su conjunto sea un sistema redundante, y mucho menos que el automóvil pueda surgir espontáneamente, paso a paso, sin un diseño inteligente.

El 'andamio' no supera la complejidad irreductible

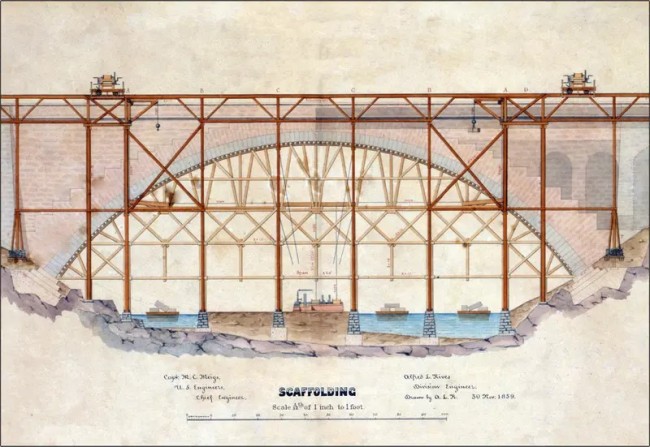

El arco de piedra es un ejemplo clásico de complejidad irreductible. No se puede simplificar. No puede haber una evolución paso a paso del arco, porque no existe un cuarto de arco ni un medio arco. Es una situación de “premio mayor o nada”: o es un arco completo o ningún arco en absoluto. Algunos evolucionistas han tratado de solucionar este problema señalando el hecho de que el arco se puede construir, paso a paso, utilizando andamios. Una piedra en el arco no depende de ninguna otra piedra hasta el momento en que se retira el andamio. Echemos un vistazo más de cerca a este argumento.

El andamio permite construir un arco romano y mantiene las piedras en su lugar, entre sí, hasta que todas están en su lugar. Mientras el andamio está en su lugar, se pueden agregar o quitar piedras a voluntad. Una vez que se construye el arco y se retira el andamio, las piedras del arco dependen completamente unas de otras y no se puede quitar ninguna piedra sin que el arco colapse. Ésta es la complejidad irreductible.

Tenga en cuenta que el andamio no elimina la complejidad irreducible: ¡simplemente reubica la complejidad irreducible del arco al andamio! (Figura 1). Cualquier colección antigua de piezas de madera no servirá espontáneamente para construir un andamio para la construcción de arcos: se necesita un diseño inteligente para hacer a medida un andamio que sea mínimamente adecuado para erigir un arco de piedra. Además, un andamiaje adecuado no puede surgir de procesos paso a paso. Así como no existe un cuarto de arco o medio arco, tampoco existe un andamio de un cuarto de efectividad o un andamio de mitad de efectividad. O tenemos un andamio totalmente eficaz para construir el arco o no tenemos ningún andamio. La situación del 'premio mayor o nada' no se ha superado. Permanece.

Imagen: Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., Wikimedia / Dominio público

Pseudogenes: no son reliquias de un pasado evolutivo

Durante mucho tiempo, los evolucionistas han invocado triunfalmente los pseudogenes. Después de todo, seguramente ningún diseñador inteligente llenaría nuestro genoma de genes discapacitados y no funcionales. No tan rapido. Bergman revisa la literatura reciente sobre este tema. Muestra que algunos pseudogenes definitivamente tienen función. De ningún modo están “discapacitados”. De hecho, actualmente no existe una frontera clara entre genes y pseudogenes.

Ahora nos damos cuenta de que gran parte del llamado ADN basura se transcribe en ARN, lo que implica al menos una posible función.

Durante mucho tiempo, los genes se definieron como estructuras genómicas que permiten codificar y sintetizar una proteína. Por lo tanto, si un gen sospechoso no puede codificar una proteína, debe ser no funcional. Ahora nos damos cuenta de que esto no es así. Resulta que un pseudogen que tiene características obvias que le impiden codificar una proteína puede, sin embargo, tener una función diferente, como una reguladora que utiliza ARNm.

Bergman amplía esta consideración para abarcar todo el ADN del genoma que durante mucho tiempo ha sido descartado como ADN basura simplemente porque no codifica una proteína y porque, hasta hace poco, no tenía ninguna función conocida. Ahora nos damos cuenta de que gran parte del llamado ADN basura se transcribe en ARN, lo que implica al menos una posible función.

Resistencia bacteriana a los antibióticos: no novedades evolutivas

Los evolucionistas a menudo citan la resistencia a los antibióticos en las bacterias como evidencia de la evolución. No lo es. Es producto del "retoque" de características preexistentes en la bacteria, lo que plantea la cuestión de cómo surgieron estas características en primer lugar. Bergman comenta:

“Las bacterias también pueden volverse resistentes como resultado de mutaciones, pero todas esas mutaciones estudiadas hasta ahora son mutaciones de pérdida o mutaciones de expresión genética que aceleran los sistemas ya existentes que eliminan o inactivan los antibióticos. Ninguno es el resultado de nuevas innovaciones celulares, sino que se debe simplemente a la alteración del control de volumen [énfasis en el original]” (p. 193).

Bergman aclara aún más este asunto:

“Lo que comúnmente se conoce como ganar resistencia a un antibiótico se entiende más exactamente como una cepa bacteriana que ha perdido sensibilidad al antibiótico. Las bacterias eran resistentes a muchos antibióticos mucho antes de que los humanos los usaran. Esto ha sido confirmado mediante el cultivo de bacterias encontradas en exploradores humanos congelados hasta morir mucho antes de que existieran los antibióticos desarrollados por humanos [énfasis en el original]” (p. 190).

Para que se produzca la evolución, debe haber un aumento de la información biológica. Esto falta. Bergman explica:

“El reciente desarrollo de resistencia a bacterias e insectos no respalda el neodarwinismo definido clásicamente, que postula la evolución debido a la selección natural de mutaciones. La macroevolución requiere mecanismos de construcción de información que agreguen nueva información al ADN. Prácticamente en todos los casos, la resistencia bacteriana o de los insectos es el resultado del daño a un sistema existente o de una transferencia de genes. En los raros casos en los que está implicada una mutación, el desarrollo de resistencia implica sólo mutaciones de pérdida…. Esto se confirma por el hecho de que la resistencia se adquiere muy rápidamente, en un período demasiado breve para el surgimiento evolutivo de sistemas bioquímicos o fisiológicos complejos [énfasis en el original]” (p. 204).

Conclusiones

Bergman ha examinado y deconstruido una variedad de “pilares” de la evolución. Cada uno de ellos contiene fallas importantes. Ni la taxonomía ni la genética, por ejemplo, obligan a creer en la evolución. Los evolucionistas han caricaturizado, pero no superado, el fatal problema de la complejidad irreductible. La mejor explicación para los seres vivos, le guste o no a alguien, sigue siendo un diseñador inteligente.

0 comentarios hasta ahora

Escribe un comentario